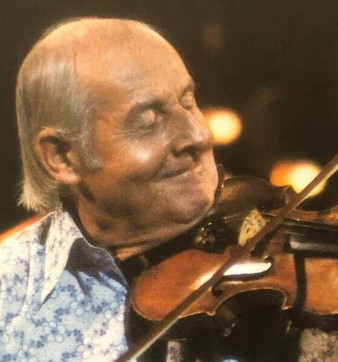

THELONIOUS MONK (1917/1982)

Le mystérieux…

Evoquer en quelques lignes la vie et l’oeuvre de Thelonious Monk n’est pas chose facile… Tant le personnage est (vraiment !) complexe. « Surréaliste, imprévisible, fou, génie des plus singuliers à la limite de l’autisme, silencieux, déglingué, excentrique, insolite, poète énigmatique, ours bougon, ovni du jazz aux tenues vestimentaires extravagantes, musicien hors- norme… ». Telle est la liste, bien incomplète, des avis de spécialistes de l’oeuvre de Monk, collectés en préparant ce portrait…

A l’âge de 4 ans la famille s’installe à New-York. Pas à Harlem, mais dans un quartier multi-ethnique où les affrontements entre communautés sont fréquents et violents. Mère aimante. Père très vite absent pour troubles psychiatriques. Il y a un piano à la maison. Les enfants suivent des cours. Thelonious pratique assidument l’instrument familial. Tout jeune il gagne des concours amateurs. A 17 ans il part, pour deux ans, en tournée dans l’Amérique profonde avec une prédicatrice évangéliste. Après l’avoir quittée, il joue beaucoup à la tête de petits groupes, dans des bars et des clubs de New-York. Son jeu est alors très influencé par le style dit piano « stride ». Un style qui a précédé et engendré le jazz swing. Un de ses voisins James P. Johnson maître du stride lui a donné des conseils. A 21 ans, en 1941, il est recruté au Minton’s Playhouse, club mythique de Harlem.

C’est au Minton’s que le be-bop (le jazz moderne) est né.

Chaque soir, très tard, de jeunes et brillants jazzmen y participent à des jam-sessions jusqu’à l’aube. Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Kenny Clarke et … Monk, entre autres, y inventent, sans le vouloir ni le savoir explicitement, mais très joyeusement, un nouveau style.

Après avoir joué avec des grands orchestres dont celui de Dizzy Gillespie, il est recruté, en 1944, par Coleman Hawkins, grand maître du saxophone ténor de l’époque, pour se produire dans un cabaret prestigieux : l’Onyx Club. C’est avec lui que Monk enregistre son premier disque.

Mais, paradoxalement, au moment où le jazz moderne triomphe Monk va traverser une période difficile qui va durer plus de dix ans. Il ne tient pas à renouveler ses expériences orchestrales auxquelles son monde musical ne peut guère s’adapter. Il refuse de jouer le répertoire habituel des pianistes de son temps. Sa musique est alors considérée trop « sauvage », trop « brutale », trop fondamentalement nouvelle et originale pour séduire de prime abord. Tout est déroutant, en effet, dans le jeu et les thèmes de Monk. Ni traits élégants, ni style coulant, ni mélodies charmeuses mais dissonances et décalages rythmiques surprenants. Et, paradoxalement, séduisants !

L’usage de stupéfiants complique sa situation. Arrêté plusieurs fois pour possession de « substances » interdites, des policiers racistes et violents le frappent à coups de matraque. Il fait un séjour en prison et en hôpital psychiatrique. Longtemps privé de sa carte syndicale de musicien à cause de condamnations, il lui est impossible de jouer dans les clubs new-yorkais pendant plusieurs années.

Mais cela ne l’empêche pas d’enregistrer de nombreux albums pour des labels prestigieux (Blue Note, Riverside..). Ces disques, à l’époque, ne se vendent pas très bien. Ils sont devenus depuis cultissimes !

En 1954 il joue en concert et enregistre à Paris. Lors de ce séjour parisien il rencontre la très étonnante (c’est le moins qu’on puisse dire!) baronne Nica de Koenigswarter. Elle est riche, fascinée par le petit monde du jazz, vit à New York et aide de multiples manières ses amis jazzmen qu’elle promène dans le rues de la « grosse pomme » dans sa superbe… Bentley !

En 1957 Monk joue quelques mois avec John Coltrane : un disque en témoigne. Chef d’oeuvre : deux géants en pleine harmonie.

Puis, jusqu’au milieu des années, 70 Monk se produit, avec succès, en concert dans le monde entier. Son style original a, enfin, été adopté par les jazzfans et au delà. Il joue, généralement en quartet avec un saxophoniste. Son comportement sur scène est étrange. Pendant les solos du saxophoniste : il se lève, abandonne le clavier, tourne en rond tel un derviche tourneur, les yeux fermés et… rejoint le piano au moment précis où le saxophoniste termine son solo!

En 1976 Monk se retire définitivement de la scène jazz. Il réside dans la grande maison de Nica, au bord de l’Hudson. Ne quitte pratiquement plus son lit, ne parle quasiment plus et ne joue plus du magnifique piano à queue qui trône dans le salon de la baronne. Il se laisse mourir et décède à 65 ans. Foule énorme à son enterrement en présence au premier rang de l’église de sa femme Nellie et de Nica.

Il nous reste ses disques et la soixantaine de ses magnifiques et étonnantes compositions dont la plus connue : « Round About Midnight » (« Autour de minuit »).

Indispensable : visionner le magnifique documentaire « Straight No Chaser », produit par Clint Eastwood, pour voir et entendre, « en vrai », tout ce qui vient d’être dit ici!Téléchargement gratuit sur internet :

Pierre-Henri Ardonceau